イタリア北部の街・トリノに佇む「トリノ王宮(Palazzo Reale)」は、サヴォイア家の栄華を今に伝える世界遺産のひとつ。美しい宮殿には、王家の居室のみならず壮麗な王立武器庫や聖骸布礼拝堂、コレクションを収めたサバウダ美術館や古代博物館などが併設されており、じっくりと巡りたい見どころが満載です。

この記事では、実際に訪れたルートに沿って、王宮の見どころや印象的だった展示、美しい空間の数々をご紹介します♪

※この記事は筆者自身の勉強や調べ物の過程で得た知識をまとめたものです。できるだけ正確を心がけていますが、誤訳や誤解を含む可能性もあります。ご理解のうえお読みいただければ幸いです。参考文献はページの最後に記載しています。

見どころ満載のトリノ王宮を1日で観光したルート

トリノ王宮は見どころ満載です。

ガイドブックを参考に、日本のいるうちに鑑賞ルートの計画を立てようと思ったのですが、どこに何があって、どこを見学できるのか全然わかりませんでした。なにしろ、サヴォイア王家が暮らしていた場所に加えて、礼拝堂、武器庫、美術館、博物館まで公開されているんですよね。

公式サイトを見てもさっぱりわからないし。。。

トリノ出身のイタリア語の先生に聞いてもよくわからないし。。。

ということで、事前計画なしでトリノ王宮を訪れました。

で、結果的に計画はいらなかったです^^;

というのも、順路はあらかた決められていて、それに従えばほとんどのエリアを見学できました。

そして実際にわたしは、以下の一般公開されている場所を見学しました(特に予約はしていません)。

- 王宮(Palazzo Reale)【王座の間、謁見の間などを含む居室】

- 王宮武器庫(Armeria Reale)

- 聖骸布の礼拝堂(La Cappella Della Sindone)

- 王宮カフェ(Caffè Reale)【ここでランチタイム】

- サバウダ美術館(Galleria Sabauda)

- 古代博物館(Museo di Antichità)

※地球の歩き方には「王宮内部はガイド付きのみの見学」と書いてありました。もしかすると、シーズンによっては一部、自由見学不可になるのかもしれません。

所要時間

サヴォイア王家の居室や武器庫のみであれば、見学には最低1.5時間ほど見ておけばよいです。

ただし、美術館や博物館を含めて見学する場合は、最低1日は必要かなと思います。

本当にゆっくり見て回るのであれば、1週間以上かかるかもしれません。

館内は複数のフロアに分かれており、王族の居室、芸術品など内容は非常に充実しています。時間に余裕をもって見学されることをおすすめします。

チケット・入場料について

「トリノ+ピエモンテカード(Torino+Piemonte Card)」の有無により、チケット・入場料には以下の違いがあります。

トリノ王宮は「トリノ+ピエモンテカード(Torino+Piemonte Card)」対象施設

トリノ王宮は「トリノ+ピエモンテカード(Torino+Piemonte Card)」の対象施設に含まれており、カードを提示することで無料で入場できます。

わたしが訪れた場所(カフェを除く)は、すべて対象施設に含まれていました。

【参考】「トリノ+ピエモンテカード(Torino+Piemonte Card)」

わたしはオンラインで「トリノ+ピエモンテカード(Torino+Piemonte Card)」を買いました。当初は、窓口で買うことを予定していたのですが、観光案内所(ポルタ・ヌオーヴァ駅前)では購入できなかったことと、案内所の方が、わざわざ販売窓口まで行かなくてもオンラインで買った方が便利だというので、ウェブサイトで買いました。

⇒トリノ+ピエモンテカード(Torino+Piemonte Card)

マイページにログインするか、登録したメールアドレスに届いたQRコードを提示して各モニュメントに入場できます。

「トリノ+ピエモンテカード(Torino+Piemonte Card)」をもっていない場合

入場料金(2025年5月現在)

以下の施設は、共通チケットで見学可能です:

- 王宮(Palazzo Reale)

- 王宮武器庫(Armeria Reale)

- 聖骸布の礼拝堂(La Cappella Della Sindone)

- サバウダ美術館(Galleria Sabauda

- 古代博物館(Museo di Antichità)

- 王立庭園(Giardini Reali)

| チケット種別 | 料金 | 対象者 |

|---|---|---|

| 一般 | €15 | 18歳以上 |

| 割引 | €2 | 18~25歳のEU市民 |

| 無料 | €0 | 0~17歳、障がい者とその同伴者、教員、公式ガイド、ICOM会員、ジャーナリストなど |

※毎月第1日曜日は、これらの施設への入場が無料となります。

王立庭園(Giardini Reali)への入場は常時無料です。

⇒ 「トリノ王宮(Palazzo Reale)」公式サイトはこちら

撮影OK? 写真好きな方へ

館内のほとんどのエリアで写真撮影が可能(※フラッシュはNG)。特に「階段ホール」や「王座の間」はフォトスポットとして大人気だそうです。

トリノ王宮(Palazzo Reale)【入口~右側】

ここからは王宮内部の見学の様子を紹介しますね。

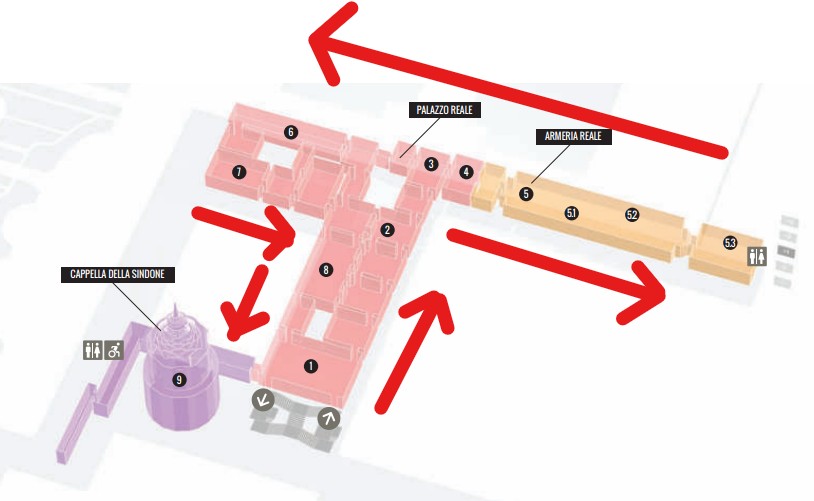

↑公式サイトに掲載されているものを一部加工(矢印を追記)した地図です。館内に表示されている順路は、赤い矢印で示したルートです。①~⑧の順に進みます。

⇒https://museireali.beniculturali.it

名誉の大階段(Scalone d’Onor)

入場したらまず最初に通るのが、王宮の1階から2階へと続く壮麗な階段「名誉の大階段(Scalone d’Onore)」です。

イタリア統一後の1861年、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世の命により、建築家兼舞台美術家のドメニコ・フェッリ(Domenico Ferri)によって改修が行われました。現在私たちが見ることができるのは、そのときに整えられた姿だそうです。

確かに壁の装飾が、舞台装飾っぽいなあと思いました。華やかでありかつ、何か物語がはじまりそうな雰囲気というかそんな感じでした。

(張りぼてっぽい!?ということではありません^^;)

スイス衛兵の間(Salone della Guardia Svizzera)

「スイス衛兵の間(Salone della Guardia Svizzera)」。かつてスイス衛兵が駐屯していた場所です。どうりで、天井が高く、広々としているんですね。

それにしても、緑色の壁と壁灯の光がすごくおしゃれに見えませんか?

かつては、革のタペストリーで覆われていた壁ですが、スーザ(北イタリアの町)産の緑色大理石に変えられたそうです。

壁の色は”白”じゃなくていいんだなぁっとつくづく思いました。

この部屋の見どころはもうひとつ。「meridiana a camera oscura」(カメラ・オスクーラの日時計)があります。南側の壁に開けられた穴から太陽光が差し込み、床に引かれた斜めの線上(現在は、特別なときにのみ展示)に光点を投影することで、正午の時刻を示す仕組みになっているそうです。この日時計は19世紀半ばに一度撤去されましたが、2023年に復元されました。

実際に見てみたいですよね^^/

ご興味のある方は公式サイトをご覧ください。

⇒「meridiana a camera oscura(カメラ・オスクーラの日時計)」

Sala dei Corazzieri

ここからは王家の部屋が続きます。まず最初に訪れるのは、「Sala dei Corazzieri」(騎馬憲兵の間?と訳せばいいのかな)。

この広間は元々「尊厳の間(Sala delle Dignità)」という名前で、勲章を中心に装飾が施されていたそうです。

ですが、残念なことに後の火災で失われてしまいました。

修復が行われましたが、天井画は未完成のままになっています(水色で塗られているだけでした)。

玉座の間(Sala del Trono)

「玉座の間(Sala del Trono)」。

部屋全体が真っ赤なんです。

部屋を彩っているのは、イタリアらしい赤色ですよね(わたしが個人的に思っているイタリアでよく使われている赤。少し黒みがかった、上品でかつ情熱的な赤。なんと表現すればいいのかわからないのですがそんな感じの色です)。

部屋の中央に玉座があり、一段高く据えられています。劇場の舞台のようです。

豪華な天蓋に縁取られており、こちらは舞台の幕のよう。

そして、それらをさらに飾り立てるように、金箔と彫刻で装飾された木製の手すりに囲まれています。

「Sala del Trono(玉座の間)」は天井から床まで、これ以上飾れないというほどすき間なく装飾されていました。

日本では余白としての”間”を美のなかで尊重しますが、イタリアのインテリアはまさに真逆の美意識の元に彩られているのだなと思います。

謁見の間(Sala delle Udienze)

「謁見の間(Sala delle Udienze)」。

1830年代にカルロ・アルベルト王の命により、建築家兼彫刻家のペラジオ・パラギが再装飾を行い、現在の姿となりました。そのころから、王との謁見のための部屋として使われていたようです。

部屋の中央にあるマラカイト製の大きな杯(青緑色の杯)は、ロシア皇帝からヴィットーリオ・エマヌエーレ2世に送られたものだとか。

評議会の間(Sala del Consiglio)

「評議会の間(Sala del Consiglio)」。

個人的に、とても素敵だなぁっと思った部屋です。緑と金(壁紙と腰壁、椅子張地と骨組み)の組み合わせが、絶妙じゃないですか?静寂のなかにある権威というのか、そういう感じの印象を持ちました。

1848年、この部屋のテーブルの上で、当時のサルデーニャ王国の国王カルロ・アルベルト(1798–1849)が「アルベルト憲章」に署名したそうです。この憲章は、1946年に王政が崩壊し共和国が誕生するまで、正式な効力を持ち続けました。絶対王政から立憲君主制へ――まさに歴史の転換点が、この場所に刻まれているのですね。

ちなみに、この部屋はもともとサヴォイア公爵とその夫人の寝室として使用されていました。その名残は、天井画に見ることができます。描かれているのは、ヤン・ミール(Jan Miel)による《イベリア人の中で眠るハンニバル》(1661年)で、当時の用途を象徴するような作品です。

中国の間(Gabinetto Cinese)

「中国の間(Gabinetto Cinese)」。

この部屋は、18世紀にヨーロッパで流行した東洋趣味(シノワズリ)の影響を受けて装飾されました。当時の王妃の化粧室(ガビネット・ディ・トワレッタ Gabinetto di Toeletta)として使用されていたそうです。

壁面はシノワズリ風ですが、天井画はロココ調ですね。

天井には、宮廷画家クラウディオ・フランチェスコ・ボーモン(Claudio Francesco Beaumont)によるイリアスの場面が描かれており、その中には《パリスの審判》(1735–1737年)も含まれています。

王宮武器庫(Armeria Reale)

「王宮武器庫(Armeria Reale)」には、サヴォイア家が何世紀にもわたって収集してきた古代の武器や甲冑が展示されています。

もともとは、この空間には絵画コレクションが飾られていたようです。

(なるほど、それで天井画と武具の組み合わせに少し違和感を覚えたのかもしれません。)

なお、現在の展示構成は、18世紀の舞台的な演出の伝統を基盤にしつつ、イギリスの武器庫の展示スタイルからも影響を受けているそうです。

金色の太陽模様(星のような形)で装飾された甲冑が展示されています。太陽はサヴォイア家の象徴でもあるのだとか。

写真がなく恐縮ですが、、、奥の方では、ナポレオン・ボナパルトがエジプト遠征およびマレンゴの戦いで携えた剣や、1869年と1871年(日伊間で友好通商条約が締結された数年後)に明治天皇からヴィットーリオ・エマヌエーレ2世に贈られた2領の日本の甲冑を含む、東洋の武器のコレクションも鑑賞できます。

短時間では鑑賞しきれないほど数多くの武具が展示されていました。

トリノ王宮(Palazzo Reale)【左側~出口】

さて、ここからは王宮内部の見学の後半になります。

(わたしの場合は、この時点で見学開始から2時間ほど経っていました。6歳の息子が、そろそろ限界を迎えそうになっており、不機嫌が爆発しないかハラハラしながら鑑賞を続けました^^;)

カルロ・アルベルトの寝室(Camera da Letto di Carlo Alberto)

「カルロ・アルベルトの寝室(Camera da Letto di Carlo Alberto)」は、サルデーニャ王国の国王カルロ・アルベルトが実際に使用していた私的空間の一つで、王の個人的な生活を垣間見ることができる貴重な部屋です。

壁にはデフェンデンテ・フェッラーリ(Defendente Ferrari)作、ルネサンス期の宗教画《聖母子、洗礼者ヨハネ、聖ナザリオと寄進者(Madonna con Bambino, san Giovanni Battista, san Nazario e un donatore)》がありました。

国王はこの作品を非常に気に入っており、後にサヴォイア美術館(当初は王立絵画館)に移されることなく、常に身近に置いていたそうです。

朝食の間(Sala della Colazione)

この部屋の名前(朝食の間 Sala della Colazione)は、かつて宮廷で食されていた軽食に由来しているそうです。ただし、過去を遡ると国王の謁見室や別の用途に使われていた時期もあります。

金色で装飾された天井は時間の流れを描いており、4つの円形の絵画には「昼」「夜」「一年」「永遠」(1662〜1663年)が表現されています。

残念ながら中央の楕円形部分は欠けているのですが、そこにはかつて「A suo tempo(その時に)」という文字が記された時計が取り付けられていたそうです。そのため、以前は「Sala del Tempo(時の間)」と呼ばれていたこともあるのだとか。

Galleria del Daniel

Galleria del Daniel(「ダニエルの通廊」とでもいうのかな。。。)。

この廊下は、17世紀の終わりごろに、ヴィットーリオ・アメデーオ2世とアンナ・ドルレアンの結婚にあわせて作られたそうです。

ふたりの寝室をつなぐ通路として設計されていて、天井画を描いたウィーン出身の画家、ダニエル・セイター(Daniel Seiter 1642–1705)の名前が、そのまま廊下の名前になっています。

天井画には、ユピテル(ジュピター)がヴィットーリオ・アメデーオ2世をオリンポスに迎え入れる場面が描かれており、側面には以下のような神話の情景が展開いるそうです。

- 虹の女神イリスが虹を描く場面

- 正義(ジャスティス)と平和(ピース)がケレス(豊穣の女神)の前で抱擁する場面

- ヴィーナス(愛の女神)の馬車

- 太陽の戦車に乗るアポロ

- ミネルヴァ(知恵の女神)が、快楽の寝台からヘラクレスを連れ去る場面

ダイニングルーム(Sala da Pranzo)

Sala da Pranzo(いわゆるダイニングルームですね)。

まばゆいばかりの金の装飾に囲まれたダイニングルーム。

ですが、この部屋はもともとヴィットーリオ・アメデーオ2世の寝室と化粧室として使われていた2つの空間を、1837年に統合してできたものなのだそうです。

この豪華なお部屋でたくさんの来賓をもてなしたのでしょうね。

Nell'Ottocento, l'ambasciatore russo Kurakin propone di sostituire il servizio alla “francese” (grandiose e vistose composizioni di cibi) con il servizio “alla russa”: nasce il menu, con la serie ordinata di piatti che usiamo ancora oggi.

19世紀、ロシアの大使クラキンが、フランス式の給仕(料理を豪華に盛りつけた大きな盛り合わせ)に代えて、ロシア式の給仕を提案しました。この時に「メニュー」という概念が誕生し、現在でも使われている、順序立てられた一皿ずつの提供スタイルが確立されました。

出典:https://museireali.beniculturali.it/wp-content/uploads/2022/08/Guida-accessibile-Palazzo-Reale_Appartamento-I-piano.pdf

というエピソードもあるようです。面白いですね。

アルコーブの間(Sala dell’Alcova)

「Sala dell’Alcova(アルコーブの間)」は婚礼用の寝室だったそうです。

alcova:アルコーブ(古く貴族の邸で、壁の奥に造った寝室)

出典:伊和中辞典

部屋の仕切り部分にある支柱には女性の像が彫られています。これらの像をよく見ると、お腹の部分が膨らんだ妊婦の姿であることがわかりますね。

メダリオンの間(Sala dei Medaglioni)

カルロ・アルベルトの時代(在位期間:1831~1849年)には、王妃の玉座の間として使われるようになりました。ウンベルト1世の治世(在位期間:1878~1900年)には、壁に設置された楕円形の大理石のレリーフ(メダリオン)にちなみ、「メダリオンの間(Sala dei Medaglioni)」という名称になりました。

壁面装飾はネオバロック様式。19世紀末に王妃マルゲリータ(一説によるとピザ「マルゲリータ」の名前の由来となっている王妃)の趣向を反映して制作されたものだそうです。

舞踏の間(Sala da Ballo)

見学ルートの終点は「舞踏の間(Sala da Ballo)」です。1840年代にペラジオ・パラージ(Pelagio Palagi)によって設計され、宮廷のレセプションや祝賀会を催すために造られました。

新古典主義様式でデザインされた部屋です。白大理石(カッラーラ産)の20本の柱は、古代ギリシャやローマの神殿や建物を思い起こさせます。(下の階への重量を軽減するため、柱の内部は空洞になっているのだとか。)

壁の上部(fregio:「フリーズ」天井のすぐ下の壁の帯状の装飾)には、ポンペイのドムス(古代ローマの邸宅)に見られるフレスコ画を模した装飾が施されています。

鉄製の高いバルコニーには、レセプションや舞踏会の際に演奏する楽団が配置されていたそうです。

聖骸布の礼拝堂(La Cappella Della Sindone)

順路に従うと、次は「聖骸布の礼拝堂(La Cappella Della Sindone)」へと続きます。

1660年代に数学者であり建築家でもあったグアリーノ・グアリーニが、それまで進められていた王室礼拝堂の建設工事の指揮を引き継ぎました。

クーポラは、6層のアーチが積み重なり上へ行くにつれて小さくなっています。頂点には聖霊を象徴するハトが輝いているらしいのですが…(目視するのは難しいかな)。

この礼拝堂の名前にもなっている、聖骸布(シンドーネ)は、1694年に礼拝堂中央の祭壇に設置された箱に納められたのだとか。

なお、17世紀の建築物の割には新しいな…と思っていたら、

こちらの礼拝堂、2018年まで修復をしていたそうです。

礼拝堂は1990年からの修復が終了する直前の1997年4月の火災により、長期の修復が続き、28年ぶりに2018年9月に再公開となった。

出典:地球の歩き方イタリア2024~2025(p310)

王宮カフェ(Caffè Reale)

午前の見学を終えたら、敷地内にある「Caffè Reale」で一休みしました。クラシカルな内装と、王宮の余韻を味わいながらの食事は、思い出に残るものとなりました。

もちろん、カフェだけの利用でもよいですし食事もできます。12時ころの入店でしたが、予約なしで入れました。

詳細は別記事に書こうと思います♪

サバウダ美術館(Galleria Sabauda)

もう一度、王宮のなかに入ります。サバウダ美術館の入口は別の場所にもあるかもしれませんが、わたしは朝に入場した同じ場所(チケット売り場)から再入場しました。

そして、スイス衛兵の間(Salone della Guardia Svizzera)を通り、サバウダ美術館へ行きました。わからない場合は、スイス衛兵の間にいる係員に聞けばすぐに教えてくれます(わたしも聞きました^^;)。

サバウダ美術館(Galleria Sabauda)には、サヴォイア家のコレクションを中心に(1930年以降は実業家リッカルド・グアリーノのコレクションも加わる)、後期ゴシックから20世紀にかけてのヨーロッパ絵画作品が展示されています。

展示数はなんと800点を超えるのだとか。すごい数ですね。

詳細は別記事に書こうと思います♪

(余談ですが、、、サバウダ美術館には、こどものお絵かきルームがあります。こども用のイスとテーブル、塗り絵の紙と色鉛筆が置いてありました。息子は夫と共にそこで1時間ほど過ごしていたようです^^;こども用の待機場所があるなんて、さすがイタリアだなぁっと感心しました。)

古代博物館(Museo di Antichità)

階段を下り、1階まで行きます。

古代博物館(Museo di Antichità)は、1階と地下1階にあります。

ちょっと怖いくらいに古代の彫刻がならんでいました。。。

サバウダ美術館に比べると訪問者が少なく、夕方の時間帯はわたし一人が見学しているような状況でした。

古代の石像に囲まれ、なんとなく恐怖を感じながら見学しました^^;

展示品には埋葬品・副葬品なども数多くあります。

どう見ても、石棺ですよね(↑写真はエトルリア文明に関するコレクション)。

...と、早足になりつつ、

古代の壺を発見。ナポリやポンペイの博物館で見て以来、古代の壺に興味をそそられます。黒い地に、赤で絵付けされているものです。いわゆる、赤絵式(または赤像式)で装飾されています。

こちらの壺、クラテル(ギリシア語 kerannumi 「混ぜる」に由来)は、宴の際にワインを水で薄め、香り付けするための大きな器だったそうです。

【最後に】トリノ王宮はイタリアの芸術や歴史に触れられる場所

トリノ王宮は、室内装飾、家具、絵画、彫刻など、様々な芸術作品を鑑賞できる場所でした。と同時に、サヴォイア家の歴史を知ることもできました。

余談ですが、王宮は外交の場でもあるのだな、とあらためて感じました。豪華に飾り立てるのも、訪れる外国の人々に自国への威信を感じさせるためであり、また、華やかにもてなすことで良いイメージを持ってもらうという意図があったようにも思います。

次回はもっとゆっくり巡りたいと思います。

参考文献

・Musei Reali Torino:トリノ王宮公式サイト

・Musei Reali guida alla vista:トリノ王宮ガイドブック(売店で購入)